Л. Е. Гусев, секретарь парткома шахты |

|

Хорошо познаются люди в аварии. 19 апреля 1933 года звонит мне мой помощник Морозов: — Гусев! Вода топит шахту. Бегу. Спускаюсь вниз. Слышу: плещет вода, словно кто в ладошки хлопает удачливому оратору. Прорыв в калотте. Вода увлекает за собой землю и рвется под своды. Часть рабочих сбежала, боясь погубить свою жизнь. Другая — работала с оглядкой, готовая в момент безусловной опасности повернуть спину: это трусы с хитрецой. И только человек тридцать работало со всей силой, преданностью и ловкостью, какую может иметь человек. Они таскали бревна, тес, камни, шланги, насосы, моторы — все, чем можно спасти шахту, остановить нещадный напор воды. Эти о себе не помнили. Татарин Эльтаров, горняк с тридцатипятилетним стажем, смуглый великан в шахтерском резиновом костюме, стоит по колено в воде. Рядом с ним — прораб Вавилкин, каменщик Орлов, беспартийный. Несколько десятков рабочих беспрекословно выполняют их распоряжения. Двое суток длится борьба. Наконец Вавилкину удалось отыскать колодец водостока. Он отвалил чугунный круг, спустился на пять метров вниз, залез по шею в снеговую воду и специальной пробкой огромного раз-мера заткнул отверстие, через которое рвалась в шахту вода… Да, люди познаются в беде. Я один из самых старых партработников на метро. Я побывал на трех шахтах. Я знаю открытый способ, закрытый способ, плывуны, мерзлый грунт, дома, подвешенные над шахтой, кулаков, кулацких детей, пробравшихся в комсомол, героев и героинь. Где еще мог я приобрести за столь короткий срок такой большой жизненный, технический и партийный опыт, как на Метрострое? Когда я впервые пришел на метро — в 1932 году — и спустился в шахту, я увидел черную жижу, которая сочилась из всех щелей, из всех отверстий. Это было утро Метростроя, страшное, черное, непроглядное утро. Рабочие с ленцой отчерпывали жижу, с ленцой подавали ее наверх, но жижа не убывала. Я стоял растерянный, в своих резиновых сапогах, в резиновой куртке, в резиновой шляпе. А жижа все натекала и натекала в шахту — тоже с ленцой, но упорно и непреоборимо. Это было первое мое впечатление. Но меня вел за руку Московский комитет. Я созвал коммунистов. В восьми шахтах порученного мне пятого участка их было всего пятнадцать человек. Коммунисты были очень слабые по своему политическому и общему развитию. Это было утро Метростроя. В среднем на каждую шахту пришлось два коммуниста-производственника. Бюро партийной организации уполномочило их быть парторгами на шахте. Так начал я свою партийную работу на метро. Вскоре мой участок был реорганизован, ряд шахт закрыли, изменился способ работ, и у меня осталась одна 29-я шахта. Шахта была опытная, туда перешли лучшие технические работники, лучшие проходчики. Я стал знакомиться с людьми. 29-ю шахту посетил Лазарь Моисеевич Каганович. Это было давно, я не помню точно его слов, обращенных ко мне. Но слова эти с огромной силой и ясностью осветили мне вдруг весь тот путь партийного работника на метро, который предстояло мне пройти. Их конкретность, их сегодняшняя, сейчасная приложимость к делу поразили меня тогда, как открытие. Шахта перестала вдруг быть темной. Я нашел себя на метро. Я хочу рассказать про рабочего-партийца Трушина. Глухо стучат в подземелье топоры, проворно спускаются бадья за бадьей, тарахтят и повизгивают вагонетки, звенят заступы, посверкивая начищенным острием, тяжело охая, шлепается порода. Я спускаюсь в шахту, сквозь марчеванки штольни сочится вода, под ногами чавкает грязь, взбитая шахтерами, как тесто. |

|

|

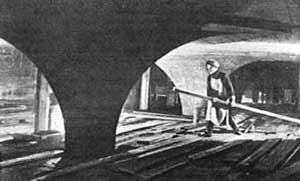

В шахте устанавливают кружала, на которых повиснет свод тоннеля. Я остановился, гляжу на работающих: что-то тут неладно, видимо что-то напутали и теперь переделывают. Отделившись от группы, навстречу мне идет весь вымазанный в глине один из рабочих, в шахтерской шляпе, в резиновых сапогах. Карие глаза его устало смотрят на меня. В опущенных вдоль тела руках чувствуется какая-то вялость, безволие. Узнаю Трушина, члена нашей партячейки, звеньевого кружалыцика — Что, товарищ Трушин, видно напутали? — Да, видишь, кружало установили, но не точно, надо подать его сантиметров на пять влево. Вот и трудимся… — А кто напутал? Вы или маркшейдера? — Мы недосмотрели… Я спросил, как работает ого звено, что нового в смене и почему не был он на партсобрании. Он опустил глаза, помедлил, как бы не желая отвечать, и чуть слышно сказал: — Объявление видел, но ушел прямо домой, что-то устал вчера… — Ладно, заходи завтра в пять часов на ячейку, надо поговорить с тобой. Я задумался о нем. Член партии с 1930 года, работу коммуниста ведет в звене слабо, звено не выполняет плана. Есть в нем что-то добродушно-мягкое, неустойчивое в борьбе с трудностями. Он часто поддается какому-то безнадежному унынию, не раз пьяный являлся на производство. Посоветовавшись с Морозовым, я решил завтра, до прихода Трушина в ячейку, сходить к нему на квартиру, посмотреть, в каких условиях он живет. Он жил в бараке пятого участка, в маленькой комнатке. Меня встретили три пары ясных детских глаз и пара мрачно озабоченных — их матери. — Ну как, хозяйка, живешь с ребятишками? Она застенчиво ответила: — Холодненько и тесновато. И верно, в комнате было тесно, скудная обстановка, нужда. Ребята чумазые, лохматые, с бледными личиками. — Да вот и муж еще закладывает частенько… Теперь я знал, как подойти к Трушину. Надо помочь ему и посмотреть, что будет дальше. Когда Трушин после работы зашел в ячейку, я поговорил с ним резко и прямо. Он во всем согласился со мной. — Да, работаю я плохо, неважно работает и звено. Заработок небольшой, семья в нужде. Верно ты, Гусев, говоришь. Я оторвался от ячейки, никакой нагрузки не несу, четыре месяца не платил членских взносов, почти не читаю газет… — Перед тобой два пути, Трушин: один тот, на котором ты сейчас стоишь… И кажется начинаешь понимать, куда он тебя заведет. И другой путь, путь партийца — осуществлять авангардную роль в бригаде, в звене, жить дома по-человечески, как это мы, коммунисты, понимаем… Трушин сидел взволнованный, глаза его увлажнились, он отвернулся от меня. Я переждал и добавил: — Через пять дней слушаем на бюро твой доклад о работе звена. Подготовься, Трушин! Через пять дней в кабинете начальника участка Соколова собралось бюро. Трушин коротко рассказал о работе звена. Не видно было, чтобы Трушин горел на работе или заставлял гореть других. Прохладное отношение к плану в его звене привело к резкому снижению производительности труда. Посыпались вопросы: — Что мешает тебе выполнять план? — Почему выпиваешь? — Почему приходишь на работу пьяным? Бюро предложило Трушину, под угрозой исключения из партии, в кратчайший срок восстановить свой авторитет на шахте примерной работой. Вместе с тем решено было улучшить его жилищные и бытовые условия. После собрания началось постепенное перерождение Трушина. Вскоре ему дали повышение в разряде, а через месяц он был выбран бригадиром-кружальщиком. Всю зиму направляли мы его в работе, а к весне он крепко встал на правильный путь. Мы ввели его в члены бюро, поручив вести массовую работу. |

|

|

В середине лета 1933 года его выдвинули как лучшего ударника не только на шахтном, но и на общем собрании метростроевцев. К этому времени он уже стоял на первом месте по выполнению плана. В течение полугода он получил несколько денежных премий и экскурсию на Беломорско-балтийский канал. Из унылого, безвольного, попивающего человека он стал жизнерадостным, бодрым, уверенным в себе работником. Позднее я видел его на собрании по случаю окончания 29-й шахты. С ним были дети и жена. По их улыбающимся лицам я видел, что они довольны своим отцом. Я тоже был доволен: приобрел для метро крепкого партийца-производственника. Это — о методах работы с людьми, о конкретном руководстве, об открытии, заключавшемся для меня в обращенных ко мне словах Лазаря Моисеевича. Но мы не только помогали, мы и разоблачали. Кулаку нет места на советской земле. Но он не погнушается полезть и под землю. Мы выявили кулацкую бригаду проходчиков на 29-й шахте, кулацкую бригаду плотника Иванова. Мы внимательно перебрали их всех до одного. Ивановская бригада сбежала и унесла с собой все, что только было можно: одеяла, подушки, прозодежду. Я заострил на этом событии внимание всего коллектива, призвал партийцев и беспартийных к бдительности. Это было время, когда на метро шли все, кто только хотел. Надо было чистить коллектив — и мы чистили его, делая первые шаги к созданию крепких, надежных рабочих кадров. Это — тоже о методах работы с людьми. Московский комитет вел нас за руку, доказывал нам, когда мы ошибались. Это было время собирания сил, московская земля еще туго поддавалась заступу и машине, еще шли споры о том, каким способом лучше брать ее. Это было утро метро. На всех трех объектах, где мне привелось работать секретарем парткома, я больше всего работал над кадрами, над живыми людьми, над расстановкой по рабочим местам партийцев, комсомольцев и преданных рабочих. Я старался поднять авторитет парткома и его секретаря на такую высоту, чтобы рабочие и техперсонал верили в правильность всех его мероприятий. Ибо партком был на шахте проводником решений Московского комитета и указаний Лазаря Моисеевича Кагановича — и нам надлежало высоко держать это знамя. Мы прошли форшахту, перешли горизонтальную проходку, стали делать штольню. Уже начали возникать первые кольца сводов закрытого способа. Пока машиной и заступом просто-напросто брали землю, я как секретарь парткома 29-й шахты не очень сильно ощущал свою техническую безграмотность. Я организовывал людей, руководил партийцами, выявлял врагов. Но когда стала усложняться техника метростроения, я начал понимать, что без знания техники, с одним лишь политическим кругозором мне в шахте скоро нечего будет делать… Я бродил по шахте, как слепой, я не находил с людьми общего языка, любой лентяй или враг мог обвести меня вокруг пальца. Качество работы! Что мог я знать о качестве работы? — Обратите внимание, у вас крепят неправильно, смотрите, какой перекос получился! — обращаюсь я к инженеру. Он снисходительно улыбается. — Голубчик, вы же ничего в этом деле не смыслите. Я ведь в политику не вмешиваюсь… По директиве МК мы организовали курсы десятников для партработников и партактива. Нас обучали инженеры Гуров и Соколов и профессор Прокофьев. Я тоже прошел эти курсы. Это дало мне возможность понять до известной степени техническую сущность метростроения. Я понял, что такое крепление деревянной конструкции, что такое бетон, что такое железобетон, как работают машины. Пока это было не много, я еще очень робко бродил по прекрасному миру техники: Это была техническая азбука. Предстояло еще учиться грамматике. Я стал вникать в чертежи, стал прислушиваться к тому, что говорят инженеры и техники на своих совещаниях. Я наталкивал партийцев и комсомольцев на изучение тех вопросов, которые стояли на шахте в порядке дня. |

|

|

К нам на шахту пришли комсомольцы-тысячники. Сто пятьдесят молодых парней с Электрозавода. Нас топила вода. Они смотрели на нас с задором и пренебрежением: — Уж и с водой справиться не можете! Мы обмундировали их и спустили в штольню. Потом в калотту. Из калотты — в колодец. — Надо выбирать плывун. Плывун! Они не были знакомы с геологией и о плывуне никогда не слыхали. В цехах Электрозавода было сухо, ясно, тепло, светлое небо гляделось в окна, рядом с маховым колесом росла пальма, привезенная из субтропиков. На миг потревоженный в своем покое комсомольским заступом плывун тотчас же снова смыкался. Это было страшно — и комсомольцы оробели. Они утратили свой задор и стали прислушиваться к нашим советам и приглядываться к нашим делам. На следующий день мы не досчитались пяти человек. Мы собрали актив мобилизованных и сказали им, что такие-то сдрейфили и сбежали. Мы рассказали им, какие задачи стоят перед шахтой, мы показали им, как надо работать, мы поделились с ними своим опытом. Я вместе с ними спускался в шахту, вместе с ними выбирал плывун. Через две-три декады они освоили шахтную науку и стали указывать нам наши недостатки. У нас была слабая дисциплина, плохо было организовано рабочее место, был нехваток инструмента. Я пошел в шахту, набрал несколько пакостных черенков от заступа, топора и лома, принес их в партком и поставил в угол. Вечером на заседании я имел возможность проиллюстрировать свой доклад «живым» инструментом. Это заседание раз навсегда избавило нас от плохих черенков и плохого инструмента. Мы потребовали от товарищей, снабжавших нас инструментом, чтобы они работали над технологией дерева, на которое насаживается каждый черенок, каждый топор, каждая кувалда. Субтропическая пальма в цеху — хорошая школа! Чистота рабочего места, прочный инструмент — это была наша метростроевская пальма. В июне месяце 1933 года у нас было 50 метров готового тоннеля. К нам в шахту спустились товарищи Каганович, Хрущев и Булганин. Это июньское утро я никогда не забуду. Я принимал своих гостей уже не в черной дыре, сочащейся липкой грязью, а в широком и высоком тоннеле, в котором гулко отдавалось каждое слово. Лазарь Моисеевич зорким, хозяйским глазом осмотрел стены, своды, спросил, как идут у нас дела. Осмотром он видимо остался доволен. — Созовите партсобрание. Мобилизуйте народ еще сильнее на проходку, особенно по каменной кладке, чтобы скорее окончить опытную шахту и передать нужных людей на другие шахты. Чаще напоминайте людям об общей идее метро. Нехорошо, когда люди копаются в шахте, как в яме, не ощущая общей цели. Вы не просто проложили пятьдесят метров тоннеля — вы создали сотую часть московского метрополитена. Внушайте это людям постоянно. Каждый удар заступа, каждый взмах кувалды, каждый вздох лебедки должен быть осмыслен! Работа секретаря парткома сложна и многообразна. За тысячью мелочей нередко забываешь именно об общей цели, как-то упускаешь ее из виду. Ведь мы действительно построили сотую часть метрополитена. Это я упустил из виду. Этого я не догадался внушать каждодневно людям своей шахты. А ведь здесь целая программа воспитания людей. Отныне я уже не расставался с этой идеей ни на миг. Она окрашивала все мои слова и дела. Своей четкой формулировкой Лазарь Моисеевич дал мне в руки сильнейшее орудие психологического воздействия. 7 ноября 1933 года, в 16-ю годовщину Октябрьской революции, 29-я шахта была пройдена. Меня перебросили секретарем парткома на 1-ю дистанцию. Здесь работа шла уже к концу, и я пробыл на дистанции недолго. Но окончание работ почему-то задерживалось, хотя оставалось доделать сущие пустяки. В одной из паровых баб мы обнаружили песок. Песок испортил штырь. Главным механиком был царский офицер Лушников. Мы прогнали его вместе с целым рядом чуждых людей, засевших в механическом цехе. Всю зиму 1933 года мы били мороженую породу на Комсомольской площади. Наконец сняли корку — а под ней ворошился злой плывун. Московский комитет дал нам в помощь пятьдесят коммунистов, я расставил их по участкам. Мы повели большую партийно-массовую работу по забивке металлических шпунтов: только металлические стены выдерживали напор плывуна. Деревянное крепление выгибало дугой, корежило, ломало. К векше мы добрались до дна и стали укладывать первые кубы бетона… Затем по решению МК я был переброшен секретарем парткома на шахту № 33-35 арбатского радиуса. Была весна 1934 года. За моими плечами — два года работы на метро. На шахту я пришел из Свердловского университета. Я шел без охоты. Я хотел учиться. Я хотел расширить свой кругозор, стать достойным сыном своего великого времени, своего класса. Мог ли я думать, что обрету широкий партийный, жизненный и научный опыт под землей! Я обучаюсь сейчас на факультете особого назначения инженерного дела по метростроению. Я прошел уже физику и начертательную геометрию. Сейчас прохожу математику и приступаю к изучению химии. Сочетание в одном лице партработника и инженера. А ведь нас уже немало таких. Скольких рабочих воспитало и образовало метро! Поистине вторую очередь мы будем делать в белых воротничках. На 33-й шахте над нами висели трехэтажные и пятиэтажные дома. Мы обнажали фундамент и подвешивали их: с жителями, с мебелью, с горящими печами, с играющими детьми, с девушками и стариками. Работа тут была тонкая и сложная. По всем правилам мирового метростроения дома эти следовало разрушить. Мы же удержали их. Тут нужна была огромная техническая бдительность, нельзя было упустить из забоя ни одной песчинки. Мы расставили по ответственным участкам таких отличных партийцев, как Рогачков, Хокоев, Буздалин. Мы сумели опереться на лучших товарищей-рабочих. Лишь только мы почувствуем малейший разброд в рабочем организме, мы тотчас же вызываем лучших товарищей, ищем вместе причину разброда и наводим порядок. Каждую ошибку, происшедшую по вине техника или рабочего, мы не замазываем, а разбираем ее и делаем достоянием всего коллектива. Четыре месяца удерживали мы на шахте переходящее красное знамя. Московский комитет вел нас за руку — и вот мы у цели. Коммунист Оттенев обрубил концы изоляции у свода. Я спросил его, почему он это сделал. Оказалось — по технической неграмотности. В партии он с 1918 года. Я поставил на заседании парткома вопрос о качестве изоляционных работ. Мы заставили Оттенева рассказать нам, как он смотрит на это дело. Он не нашел слов. Воспользовавшись этим случаем, я заострил внимание членов партии на качестве изоляционных работ. К нам приходила иностранная рабочая делегация смотреть, как идет у нас работа под домами. Они были так восхищены этой прогулкой под обнаженными фундаментами домов, что даже засняли один дом, подвешенный над телом тоннеля. Дорогие товарищи, у нас есть вещи более замечательные, чем висящие над пустотой дома. У нас есть замечательные люди. И людей этих — миллионы. Я сам, скромный секретарь партийного комитета шахты, видел в лицо многие тысячи этих замечательных людей. |

|